大隊人馬浩浩蕩蕩離開時,龐大的媒體團跟隨,只不過一兩個鐘頭之後,立法院外面只剩兩百人不到,有一些人正準備要走,不走的人有反對撤退的學生與民眾,也一些是一直吃睡在這裡的遊民,從三一八到四〇七這二十一天,他們只是換一個地方睡,其實睡在哪裡都差不多。而方中剛加入就結束了,被遊民認為是衰神一個,伙食團撤走後,他們就沒得吃了。——周芬伶〈大撤退之夜〉

到頭來,每個人都會變得平凡、迂腐、庸俗。大部分的人對於自己步上歧途根本沒知覺,就這麼一點一滴地背離了原來可能的美麗,他們不是不在乎,是不知道,忘了、傻了、轉不過脖子了,因為每天看著自己,看著這世界,是覺察不出來改變的,就像家裡養的小狗,從手掌那麼大,變成一頭獅子那樣龐然,每天看,你是不會發現的。——成英姝〈簡單之人〉

我擔憂走不到學校,害怕從學校再也不能走回到「家」,而會到另一處完全陌生的地方,連「家」都不是的地方。雜亂的巷弄把空間攪混了,可能擰緊也可能旋鬆,或許連時間也變了形。——安石榴〈斜陽下,我的小文鳥〉

故事總有起點,濛昧恍惚的光暈,在輪廓尚未顯明時隱隱約約的臆測,也可能是乾淨利索的開始,用以擊破尷尬的沉默,神下旨意的那一刻人開始呼吸,說出第一句話,命運各自於軌道運行,喀啦喀啦,航向宇宙的寂滅。故事總有結束,縱然話還沒講完,不過句點不是結局,因為所有的後來仍在持續。讀者可能在星際漫遊之間穿越某個失眠的夜,化為四十頁的普魯斯特,或在某日醒來發現自己變成一隻甲蟲(卡夫卡無所不在?)。本期《短篇小說》巧合地召喚著許多「後來」,事件之後,救贖無能開始,傷害被放養成巨獸,隨著「後來」流散在數不盡的逝水年華裡,默默老去、疏離、陌生,失去叫喊的力氣,然而記憶還是會回到時空甬道變形最初的那個刻度,一遍一遍重述其實難以復原的細節。

劉大任〈且自由他〉與周芬伶〈大撤退之夜〉不約而同呈現了兩個世代的信念衝突,保釣世代與太陽花運動,政治大潮風風火火呼號襲捲,前方的浪花還沒入水,回頭卻見新起的海嘯,醒不了的夢,解不開的結,呼應時代的集體焦慮。對話,往往是「後來」的事,至於親人之間,則是一輩子的纏繞,在「愛不是,恨不能」的狀態下失衡顛簸,黃寶蓮〈飛行的夜〉浪跡至倫敦的街頭,逃離母親失婚後的怨懟,投奔多年未見的哥哥,童年的親密不再,新鮮溫暖的綠蔭還是攀上了幽暗潮濕的藤蔓。成英姝捎來〈簡單之人〉,鏡頭移至北京雪夜裡的食攤,女子連續三晚孤身入座,抱著一口花瓶,醉言酒語之間托出的離散是另一種苦澀,最後破碎一地的,也無法失去了。安石榴〈斜陽下,我的小文鳥〉,可愛、靈巧但脆弱的生命,無可取代的掌心的溫度,卻是恐懼與隱晦的一再回返,曲折巷道內童年的迷途,擔心被施咒術走岔了路,家,從此回不去。周紘立的〈花祕〉鋪陳魔幻與夢的交界,桐花樹徑白茫茫的天地,過往與此刻相疊。相較之下,死不去(沒死成的?),竟是喜劇了,陳又津〈快樂的死〉,兩個老人醫院頂樓「巧遇」,恰巧都想去死,遂相約出走,不急,吃頓早餐再說,不禁讓人想起那部電影——「一路玩到掛」。

小說界極限運動——字母會,二〇一五年首個字母來到「K……」,仿如屏息以待那個字被呼喊出來,底牌亮出,變形繼續,五位小說家本期將破解的是艱澀的「卡夫卡」(Kafka),在「絕對虛構與空無」裡,建構無數存有,荒謬異境似的未知時空。

以未來的惡魔力量叩敲著文學之門,因為「神不願我書寫,至於我,我必須書寫……」

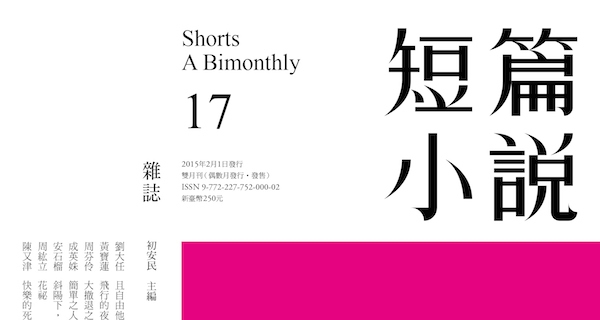

【目次】

劉大任 且自由他

黃寶蓮 飛行的夜

周芬伶大撤退之夜

成英姝 簡單之人

安石榴 斜陽下,我的小文鳥

周紘立 花祕

陳又津 快樂的死

楊凱麟 K——卡夫卡 K comme Kafka

顏忠賢/胡淑雯/陳雪/童偉格/駱以軍

【歡迎加入〈短篇小說〉粉絲行列 www.facebook.com/shortfiction.magazine。未經授權, 請勿轉載!】