正值春茶採收時節,阿里山公路過了50K後的隙頂,一直到石槕、光華,多數茶園、茶廠就緊緊挨著公路旁,雇工們忙著曬茶、翻茶、殺菁,空氣中滿是茶青香氛。是年復一年阿里山春天的景象與氣味。

但除了一家和旅行業者合作,讓遊覽車以「借廁所」方式,綁遊客採買土產的店家前。一團接一團被載來的陸客,不會在這裡停留。花了大把銀子買回去的阿里山茶,九成九可能來自外地。對陸客來說,阿里山茶的芬芳,聞得到、不一定喝得到。

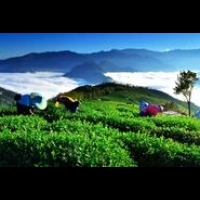

去年的春天,轟轟烈烈的太陽花學運,把兩岸服務貿易協議攔截。今年春天,換中國出招,已納入兩岸經濟協議(ECFA)早收清單、2012起享零關稅優惠的台灣茶,年後外銷中國頻遭刁難,過往走小三通途徑也通的台灣茶,被要求按「標準作業流程」來報關,提交檢疫證明(農藥檢測)、產地證明簽證,才能有免稅優惠;否則全按正常貿易走,進口農產品需繳增值稅和關稅。(下圖:此刻正是阿里山茶農們最愉悅也是最辛苦的春茶季。作者楊惠君攝)

但拿產地證明得先把貨品上封條、壓上半個月,若報不了關,該批茶也賣不了,對茶農來說像賭注。若按正常貿易管道,是按一般貨物的17%、還是農產品的13%計算增值稅課徵?關稅是否可比照台灣最惠國的15%?茶農仍霧煞煞。免稅登陸,只是夢一場。

但拿產地證明得先把貨品上封條、壓上半個月,若報不了關,該批茶也賣不了,對茶農來說像賭注。若按正常貿易管道,是按一般貨物的17%、還是農產品的13%計算增值稅課徵?關稅是否可比照台灣最惠國的15%?茶農仍霧煞煞。免稅登陸,只是夢一場。連非商業的民間交流展覽活動要進到中國的茶,也都「卡關」。台灣區製茶工業同業公會總幹事范德光證實,正在積極交涉中;下月在北京登場的「兩岸經貿文化論壇」上要提出討論。

台灣茶年產量僅一萬五千多公噸,國人每年自己的使用量就有四、五萬公噸,一年外銷中國帳面數字約一千公噸,但約有五千公噸走小三通途徑賣到對岸。自產的烏龍茶這類地方特色茶佔比很小;多數是混合進口茶、在台灣重新包裝的大眾茶。

「什麼開放陸客觀光、簽了ECFA、服貿,我們收入就會增加多少?我們不敢想啦,也沒有發生過。」在隙頂種茶三十多年的阿敏阿姨說。雖然確實也有到中國發展的茶商向他們家訂茶,今年過年後就寄不過去。據她了解,當地茶園銷往中國的量,也很不多。

「什麼開放陸客觀光、簽了ECFA、服貿,我們收入就會增加多少?我們不敢想啦,也沒有發生過。」在隙頂種茶三十多年的阿敏阿姨說。雖然確實也有到中國發展的茶商向他們家訂茶,今年過年後就寄不過去。據她了解,當地茶園銷往中國的量,也很不多。她提到前一陣子在地方傳出的一個笑談:某位兄長曾做過南部地方首長的企業家來阿里山想買茶,一開口就說:「我知道,阿里山茶全都被中國包走了,要買阿里山茶要去中國買了。」阿敏姐說:「真是笑死人了,這裡賣去中國的可能不到百分之一吧。」

多數阿里山茶農,一直以來仍以傳統茶行為主要銷售管道,沒有因大批來台觀光的陸客發過財,也不曾對中國巿場寄予厚望。

「陸客觀光團哦….都被整車載去『阿陸仔店』啦!」從中埔交流道下來,頂六到吳鳳廟一帶,大約有十幾、二十家當地人口中的「阿陸仔店」,專做陸客團生意,一般人還進不去。過去也多次被媒體踢爆,以廉價的越南進口茶坑殺陸客。(左圖:取材自網路)

「陸客觀光團哦….都被整車載去『阿陸仔店』啦!」從中埔交流道下來,頂六到吳鳳廟一帶,大約有十幾、二十家當地人口中的「阿陸仔店」,專做陸客團生意,一般人還進不去。過去也多次被媒體踢爆,以廉價的越南進口茶坑殺陸客。(左圖:取材自網路)但有些在地的阿里山茶農,其實很同情這些「阿陸仔店」。「旅行社抽成太重了,他們被三、七分帳,甚至還有以一個(陸客)人頭九百元向旅行社包團,哪裡還有成本花錢買在地的茶。」

阿里山茶維持手工摘採的傳統,一個採茶工人一天工資就要四、五千元,一個茶園春茶採下來,平均要僱二十多個工人、採三、四天,再算上製茶工班的費用,每台斤成本六、七百元跑不掉,平均的批發價都要在一千五百元上下。越南茶每台斤大約二、三十元,好一點的也只六、七十元,但『阿陸仔店』可以賣到四、五千,甚至七、八千,還曾傳出一台斤賣到十六萬的高價。

阿敏姐的兒子鄧光佑、國小就開始跟著家裡學製茶,他的眼裡,沒有什麼是絕對的好茶。「每個地方都會有自己的好茶,越南有越南的好茶、中國也有很多好茶,更何況現在兩地都有台商引進台灣製茶技術,但一個地方的風土味,才能真正給茶獨一無二的特色味道。」

阿里山的隙頂,高度約在一千三百公尺上下,在山與山間隙中的雲霧帶,溫差大、濕度夠、日照不過少也不過烈,在這裡成長的茶,速度不快不慢,有些茶農犧牲夏茶,一年只採春、秋、冬三次。如此茶葉的肉質厚多醣體富豐、丹寧酸較少而不澀,這是老天賜給阿里山茶的「特調」,也是給不貪不懶、認真做的茶農一碗飯。(不同時期的阿里山隙頂之美。右圖上:作者楊惠君攝;右圖下:取材自網路)

阿里山的隙頂,高度約在一千三百公尺上下,在山與山間隙中的雲霧帶,溫差大、濕度夠、日照不過少也不過烈,在這裡成長的茶,速度不快不慢,有些茶農犧牲夏茶,一年只採春、秋、冬三次。如此茶葉的肉質厚多醣體富豐、丹寧酸較少而不澀,這是老天賜給阿里山茶的「特調」,也是給不貪不懶、認真做的茶農一碗飯。(不同時期的阿里山隙頂之美。右圖上:作者楊惠君攝;右圖下:取材自網路)山上茶農忙做春茶的當下,山下「阿陸仔店」前已漸漸門可羅雀,從每天絡繹不絕、到現在工作人員周休二到三天。陸客自由行開放後,自己上網搜尋找去茶園買茶的人也漸漸出現,陸客也漸漸知道,要找正港台灣味、千萬不能跟團去採購。

對什麼ECFA「早收清單」啦、免關稅啦、服貿啦.…,搖擺的台灣政策和中國政策,許多在地茶農看得很淡,「春茶要及時收採下來,卡實在!」

在圖謀政治利益的談判桌上,人民利益成人質,這邊放任黑心店染黑台灣貨、把中國客當肥羊;下一回合,那邊再回過頭緊緊掐住台灣商人和農人的咽喉。無論誰讓誰利,兩地人民都是輸家。深化地景風土、確保做工製程,特色品質留得住,產品就能走出去,最富競爭力的條件不只是「良好」、更是「獨有」。在土地小、產量少的台灣,格外重要。

【本文出處;更多精采報導,請上《民報:www.peoplenews.tw》;《民報粉絲團 www.facebook.com/taiwanpeoplenews 》。】